コムテック株式会社から発売されていたBC-1688という、ワンボードコンピュータについてのメモです。

まずは広告から。

この時代には、色々な会社からトレーニングキットなどを含め、ワンボードマイコンが数多く発売されていました。BC-1688もよくある製品にみえるのすが、ちゃんと調べてみると、他のワンボードマイコンとは違った特徴があります。

■ ハードウェア

| CPU | Intel 8088 5MHz |

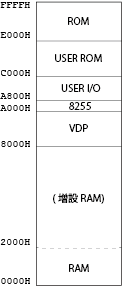

| ROM | 8KByte / 2764 (16KByteに拡張可能) |

| RAM | 8KByte / HM6116×4 (最大32KByteまで拡張可能) |

| 画面表示 | TMS9918A(MSXなどでおなじみのVDP) |

| 画面出力インタフェース | RF出力 / コンポジット出力(NTSC) |

| サウンド | スピーカー |

| 外部インタフェース | カセットインタフェース、拡張コネクタ |

8088は16BitCPUに分類されるのですが、外部データバスが8Bitです。搭載されているメモリが少ないので、16BitCPUを使うメリットがないようにも思えますが、この時代で16bitというのはキャッチーですね。

起動用のROMは8KByteで、電源投入から起動するBASICが入っています(後述)。初期状態ではEPROM 2764が搭載されていますが、ICソケット上の2764を27128に置き換えると16KByteのROMを無改造で搭載可能です。もちろん、起動可能なプログラムを書き込んでおく必要があります。

RAM領域はHM6116が4つで8KByteです。これをHM6264に置き換えることで最大32KByteまで拡張可能ですが、その場合はジャンパピンの設定を変更する必要があります。こちらもICソケットタイプなので交換は容易です。

外部インタフェースの制御用に8255を使用していて、キーボード(PORT-B)、スピーカー&カセットテープ制御(PORT-C)が接続されています。スピーカーとカセットテープのポートが同じだからか、カセットテープへの出力音をスピーカーで聞くことができたようです。

8255のPORT-Aは未使用ですが、セントロニクスタイプのプリンタを接続してBASICから印刷できるようになっていました。

カセットインタフェースは入出力のみでリモート端子はありません。入力はイヤホンレベル、出力はマイクレベルです。

電源は+5Vのみで駆動します。ボードとは別の電源ユニット(ACアダプタ?)が付属しているようです。

写真上部中央にあるのがサウンド出力用のスピーカーです。詳細な仕様は不明ですが、BEEP音を出す程度のものではないかと思われます。

写真右上が拡張コネクタです。その下にエッジ基板用のスロットがありますが、拡張コネクタと同じバスにつながっています。

キーボードはワンボードマイコンにありがちな16進文字キーだけでなく、英数記号にスペースカーソルと一通り揃っています。スペースキーというかスペースボタンが左右に2個ありますね。ただ、キーの押下反応はよくなかったらしく、真上から押し込まないといけなかったようです。

広告の製品名はBC-1688(HuX-883)となっていて、HuX-883で検索すると、岩崎啓眞さんの記事がヒットします。記事上ではCPU(MPU)が68000となっていますね。

■ メモリマップ

■ BASIC

電源を投入するとBASICが起動するのですが、BC-1688に搭載されているBASICはハドソン製のHuBASICです。他のHuBASICと同様に命令には省略形があります。

| コマンド | 省略形 |

|---|---|

| ABS | A. |

| CALL | CA. |

| CHR$ | CH. |

| CLEAR | CLE. |

| CLS | CL. |

| COLOR | C. |

| CONT | CON. |

| END | E. |

| FOR | F. |

| FRE | FR. |

| GET | GE. |

| GOSUB | GOS. |

| GOTO | G. |

| HEX$ | H. |

| IF | I. |

| INP | INP |

| INPUT | IN. |

| KEY | K. |

| LOCATE | LO. |

| LIST | L. |

| LPRINT | LP. / L? |

| LOAD | LOA. |

| MON | M. |

| NEW | NEW. |

| NEXT | N. |

| OUT | O. |

| PAUSE | PA. |

| PEEK | PE. |

| POKE | PO. |

| POP | POP |

| P. / ? | |

| PUSH | PU. |

| RETURN | RE. |

| RND | RN. |

| RUN | R. |

| SAVE | S. |

| SIGN | SI. |

| SOUND | SO. |

| STOP | ST. |

| SPC | SP. |

| TAB | TA. |

| TEXT | T. |

| THEN | TH. |

| TO | TO |

| VPOKE | VP. |

BC-1688搭載のHuBASIC同様では、A=A+1をA+, A=A+2をA++と記述できたようですが、これは他のHuBASICでもできましたっけ?

MONはモニタモードへの移行コマンドです。コマンドはD(DUMP)、G(GO)、P(プリンタ出力)、R(BASICへRETURN)の4つで少なめですが、Dコマンドで表示された内容を直接編集できるようになっていました。

キャラクタコードは、20Hから7AHまでの領域に英数記号がASCIIコードとほぼ同じように割り当てられています。また、A0HからFAHには、20Hから7AHのビット反転文字が入っています。フォントROMを持っていたのかどうかは不明です。(TMS9918ってフォント組み込みでしたっけ?)

このように、BC-1688の見た目はワンボードマイコンですが、実際にはケースのないマザーボードだけのパソコンという作りになっています。その分、16BitCPU搭載マイコンとしては安価ですし、必要であれば外部インタフェースを使って機能を拡張しましょうという、時代に適した製品かと思いました。そのためか、マニュアルには回路図だけでなく、搭載されているBASICのアセンブルリストも掲載されていたようです。

ただ、この時代のマイコンの進歩はものすごく早く、NECや富士通などがキーボード一体型の安価なマイコンを次々と市場に投入していましたから、見た目や、単体での性能で劣るワンボードマイコンは自然と減っていきました。