岡軌7200型7201・7202

撮影:1994年8,10月(車庫内の物は許可を得て撮影)

年式は新しかったが、複雑な間接自動制御器が嫌われて稼働率の低かった3500型3501・3502(元大分交通別大線500形(下写真参照)505・507)の機器を流用して1982年に登場した更新車である。

高崎山に別府と沿線に大規模な観光地を抱え、しかも高速運転可能な専用軌道の区間がその路線総延長の大部分を占めていた大分交通別大線では市内運用を除きボギー車2輛の連結運転が常態化(最終期には1100形2車体永久連結車まで登場した)しており、間接自動制御器の採用は使い勝手以前の半ば必然的な物であった。

これに対して、車輌のハードウェアについてはかなり保守的な姿勢を示してきた岡山電気軌道がこの500形を機構の複雑さを承知であえて購入したのは、間接自動制御器導入による運転士の疲労軽減を目的としての事であったという。

だが、残念な事にこのもくろみは失敗に終わった。

多段式の自動加速制御器はその原理上主電動機に流れる電流量が規定値(限流値)に到達しない限りリミッタ・リレーが動作せず、パイロットモーターによるカム軸駆動を用いた主回路切り替え機構は次のステップに進段しない訳だが、こうなると路面電車で多用される乱暴な追いノッチによる急加速発進ができずに信号の流れに乗るのが難しくなってしまう恐れがあった。

これは、間接自動制御のPCC車/準PCC車を導入した各社が揃って直面した問題であり、運転士側の教育で解決した会社もあった様だが時期的に労働運動が盛り上がっていた為もあって乗務拒否が多発する等して、結局直接制御器あるいは間接非自動制御器へ逆行する例(それどころか神戸市1150形の様にカルダン駆動+間接自動制御器による準PCC車としての機構を放棄して、旧態依然とした吊り掛け駆動+直接制御器に逆戻りした例もあった程である)が各都市で続出した。

それはここ岡山電軌も例外ではなく、3500型は日中まず走行する機会の無いラッシュ時専用車として扱われ、収容力の大きな車体を車庫で持て余していたのである。

それ故に更新時にこの特徴ある”デッカー・システム”の系譜に連なる精緻な機構を備えた東洋電機製間接自動制御器(主幹制御器:TDK-ES44B。大分市内に保存されていた506で現車確認)は放棄され、中古の三菱KR-8直接制御器(但し、撮影の時点では7201には1000型=7100型用の日本車輌製NKR-8が積まれていた。後日岡山駅寄りの一基だけがKR-8およびDB1-K?シリーズと完全互換のDR BC-447に交換されていた事も考え合わせると、恐らく工場検査の都合であろう)が運転台に据えられた。

この形式の主電動機は東洋電機TDK-525/3-B4なる公称端子電圧500V時定格出力37.3Kw(定格回転数800rpm)のモデルで、当時としては高回転タイプの設計であった事が見て取れる。

電動機の容積や直径に対する制約の厳しい低床式路面電車の場合、界磁の増大で磁気容量を確保するのは困難であり、一般的に定格回転数を引き上げて出力を稼いでいる(一般的な高速電車向け吊り掛け式電動機の場合、後期でも全界磁時の定格回転数が600rpm〜800rpm程度の物が多い)が、800rpmという定格回転数は恐らくは大正末から昭和初期にかけての時期に基本設計が行われた路面電車用主電動機のそれとしてはかなりの高速回転設計であり、定格電圧が500Vと通常より低く見積もられている事を勘案すると、架線電圧600Vの岡山電軌で使用する場合にはこれ以上の性能が発揮されている可能性(単純計算では電流量一定と仮定する場合、定格出力45Kw・定格回転数960rpmとなるから、岡軌3000型のTDK-532に匹敵する)が高い。

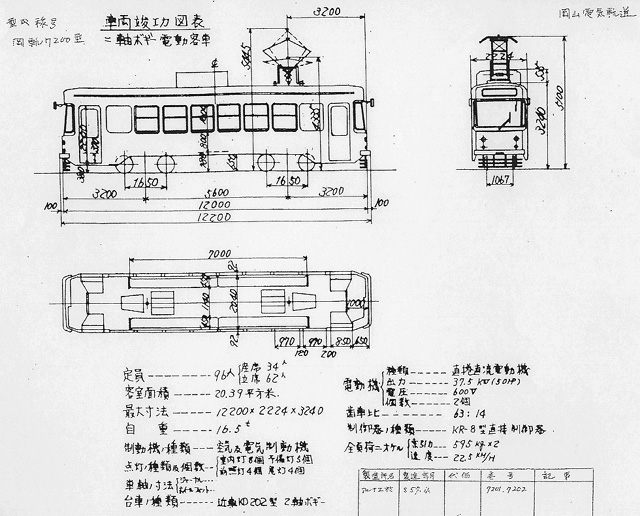

これについては、端子電圧600Vで37.3kwとする資料も存在する(岡山電軌自身の手になる岡軌7200型の竣工図もこの値を採っている。ただ、これについては主電動機を他と共通のMB-172NRに換装してしまっている可能性も考えられる)ので確言出来かねる部分があるのだが、少なくとも大分交通時代の同社自身による報告を基にした資料では上記のスペックとなっている。

この電動機の最初のグループが誕生した1920年代後半は国産の傑作吊り掛け式電動機が続出した時期で、東洋電機製に限ってもTDK-527A(新京阪鉄道P-6(デイ100))、TDK-528系(伊勢電鉄モハニ231・名古屋鉄道モ3400〜3900・東京急行デハ3700・東武鉄道デハ5700等)そしてTDK-529A(阪和電鉄モタ300,モヨ100・南海鉄道モタ3000)と提携先のEnglish Electric製品のスケッチから抜け出した、歴史に残る傑作が続出していた事が知られている。

なお、大分交通別大線で500Vと架線/端子電圧を低く設定してあったのは、恐らく変電所の間隔の問題や連結運転の列車の続行運転等で電圧降下の可能性が高かった(昔の電車や電気機関車で主電動機の端子電圧が架線電圧1500Vであったにもかかわらず675V(つまり2個直列接続で1350V)に設定してあったものが多かったのは、正にこれに由来する。ちなみに最近では変電所の送り出し時の電圧を定格より幾らか上げておく事で、実際に集電する時点で定格通りの値になる様に調整している)事に対する対策と考えられ、九州最初の路面電車にして初の都市間高速電車であった別大線で実用に足る性能を保証するとなると、この程度の性能が最低限必要であると判断されていたのであろう。

記録を見ると、このTDK-525系は別大線初のボギー車であった100形(1928年製)以降、最終形式である1100形永久連結車(1963年製)まで実に35年間に渡って細かな改良を加えつつも継続して採用されているから、別大電鉄→大分交通が基本的にこの主電動機の性能に満足していた事が伺える。

ちなみに、Dick-Ker(English Electric)→東洋電機系の電動機設計は伝統的にパワーバンドが広い事に特徴があり、車体更新・制御器交換時にはオリジナルの近畿車輌製KD-202台車に、低速域重視に歯数比を変更(60:18→63:15 他の形式よりやや減速比が低い事に注意)した以外特に手直しせずにそのまま装架されていた。

このKD-202台車は上に掲げた写真でも明らかな様に近畿車両製としては珍しい軽快な鋼材バーフレーム組立構造の軸バネ式台車であるが、これはどうも大分交通別大線500形の初期建造グループである501・502号車が履いていた東洋工機(元の日本鉄道自動車工業で、東洋電機のグループ企業。500形の車体製作も担当)製アルストーム式台車の流儀に従った為らしい。

なお、東洋工機はこのKD-202と同じ頃に基本設計が殆ど同一の台車を越後交通栃尾線(廃止)モハ213〜215向けに納入しており、同社はこの種の台車を同時期の路面電車・軽便鉄道向け標準設計品としていた様である。

考えてみればこの構造の場合、軸箱部分の鋳造部品と枕バネ部分さえきちんと設計製作してあれば、側枠を構成するバーフレームの部分の寸法を変えるだけでホイルベースや車輪径を自由に設定出来るから、多品種少量生産が宿命の軽便鉄道・地方都市の路面電車用としては好適な設計であった事になる。

只、近畿車両自体はこの時期には既に西日本鉄道の福岡市内/北九州線向け連接車にKD-14シュリーレン式台車(各社の様々な方式が導入された西鉄軌道線用連接車向け台車群の中にあって最後まで生き残った、言ってみればこの台車コンペティションの最終的な勝者となったモデル)を納入しており、わざわざこの種の台車を別途新規設計の手間をかけてまでして造る必要は無かった筈で、実際近畿車両製シュリーレン台車はこの500形後期グループの後で建造された、大分交通別大線最後の新車である1100形永久連結車では採用されており、この点については疑問が残る。

このKD-202台車は軸距が1650mmとFS-70の1600mmより5cm長いのであるが、実はこの5cmが曲者で、これによって生じる曲線通過時における車体オーバーハング位置の違いからこの形式の車体だけが東山車庫(南)の入庫線の建物の壁にぶつかってしまう、という深刻な問題(結局は建物の方を削って解決した)が生じたという。

ちなみに、この僅か5cmの軸距(ホイルベース)の差のお陰か、当形式では主電動機吊り掛け用の支持架と台車と車体を結ぶボルスタを含む枕梁部とのクリアランスが確保され、主電動機は下図の通り台車の2軸の間に入る位置に内掛けで装架されている。

無論一般的な路面電車では、そして通常の都市間高速電車では台車枠のコンパクト化が可能であるなど、色々メリットのあるこちらの配置が一般的である。

しかし、急曲線区間を抱える岡山電軌ではこのレイアウトを実現する為に要求されるホイルベースの延伸は車輪のフランジ摩耗等の点で余り好ましくない様で、それ故7400以降の新車の為に新設計されたNK-202ではショートホイルベース・主電動機外掛けとされている。

なお、当形式の駆動軸は内寄りの2軸となっている。

大分交通は戦後、高崎山観光をターゲットとして、大分県の要請で路線廃止するほんの数年前まで別大線に新造車を多数投入し続けていた事で知られるが、その中には日立製作所製軸梁式台車や先述の近畿車両製シュリーレン式台車など、路面電車用では(あるいはそれ以外でも)ここ以外では殆どお目にかからない様なタイプの意欲的な設計の台車を履いた車輌が多数含まれており、このKD-202もその一つであった。

一説によれば同社は西日本鉄道北九州線に強烈なライバル意識を持っていたのだそうで、サイズの中途半端さから同社唯一の連接車となった1000形の導入も西鉄が同じ時期に大型連接車を導入し始めた事に対抗してのものであり、新型台車の導入も似た様な経緯によるものであったらしい。

整備・保守という観点に立てば、相互に互換性の無い先進的な設計の台車が混在する状況というのはかなり大変だった筈で、同社は一体どの様にしてこの問題を解決していたのであろうか?

軸梁式にしろシュリーレン式にしろ、かなりメンテナンスに配慮した設計である事は確かなのだが・・・。

7000に始まる新製車体はこの7200で一つの完成を見たと言って良く、7100の車体を更に洗練したこの車の車体設計はこの後7300,7400,7500と大幅なモデルチェンジが実施された7600の登場まで、殆ど変更無く継承されて行く事になる。

7100から7200への設計変更で目立つのは側扉窓の下方向への拡大に伴う大型化である。

一応、当ページの内容の無断転載等を禁止します