台車から見た下津井電鉄の車輛

本稿は岡山大学鉄道研究会会誌”FIELD TAPPER”1997年10月号(創刊第2号)誌上にて私が発表した原稿を元に、その後、色々手直しを加えた物である。

今となっては最早昔話の中の存在と化してしまった感があるが、その昔、岡山県下には以下の様にかなりの数と規模の軽便鉄道が存在した。

- 西大寺鉄道

- 後楽園-西大寺市:西大寺鉄道→両備バス西大寺鉄道線(吸収合併)

- 三蟠鉄道

- 国清寺-三蟠

- 中国鉄道稲荷支線

- 稲荷-稲荷山

- 下津井電鉄

- 茶屋町-下津井:下津井軽便鉄道→下津井鉄道→下津井電鉄

- 井笠鉄道

- 井原-笠岡・北山-矢掛・井原―高屋:井原笠岡軽便鉄道→井笠鉄道

- 神辺-高屋:両備軽便鉄道→両備鉄道→神高鉄道(本線国有化に伴う分離独立)→井笠鉄道(吸収合併)

これは、最終的に三重交通→三重電鉄→近畿日本鉄道の傘下に整理・統合された三重県等と同様、複数の零細事業者の手になる狭軌の小鉄道がさ程の輸送需要も望めない地方に集中して建設された珍しい事例と言える。そこからは、これらの地方の近代における資本蓄積とその地域振興にかけた熱意が、共に並々ならぬものであった事が伺えよう。

この2地域は古来より豊かな土地であった事が知られているが、鉄道網形成という観点ではその事情はかなり異なっていた。

例えばその立地と歴史的経緯から、三重の小鉄道群は大近鉄の広大なネットワークの末端を支える路線として組み入れられ、その結果、名阪ノンストップ特急等の特別料金収入を基にした、ある意味において補償措置的な意味合いを持つと理解される手厚い庇護の下で、少なくともその半数が21世紀に入るまで存続して来た。

一方、他の多くの地方がそうであった様に1960年代以降モータリゼーションの直撃を受け、しかも三重の様に周辺に有力な大手鉄道会社も存在しなかった岡山では、1970年代半ばの時点で生き延びる事が出来ていた軽便鉄道は僅かに1社、児島半島を勢力圏とする下津井電鉄を数えるのみであった。

しかもこの下津井電鉄でさえ、1960年代末までには鉄道経営の将来性に完全に見切りをつけてしまっており、琴平参宮を目的とする四国往来に由来するその路線の2/3を1972年3月31日をもって廃止するという有様であった。

これは、1950年代半ば以降のバスの急激な高性能化と、これに歩調を合わせるが如き急速な国道・県道の整備で、同社にとっては創業以来の悲願であった最短経路での児島−岡山/倉敷直通便の運行が実現し、低規格故に速度面で不利な事に加えルートの面でも乗客・貨物共に茶屋町で国鉄宇野線への乗り換えを強いられるという大きなハンデを背負う自社鉄道線には、客貨共に最早いかなる意味でも将来性を見出せなかったためであった。

事実、1972年の路線短縮にあたっては、極端に狭隘な地形に起因する下津井地区周辺の劣悪極まる道路事情と同社線建設のそもそもの目的であった下津井-丸亀間のフェリー航路との連絡の必要性からバス化が困難であった児島−下津井間6.5kmだけが残されており、それでさえ大株主である創業者一族の鉄道に対する愛着故に存続が許されていた節が伺われた。

それ故、児島-坂出ルートの瀬戸大橋建設に際して下津井地区に建設された資材搬入道路の同大橋完成に伴う開放と、下津井電鉄の長年の夢を実現したJR本四備讃線の開業によって大打撃を受けたフェリー航路の廃止によって、その存続の大義名分が喪われたとあってはこの旧式で低規格な鉄道の存続を積極的に肯定する理由は最早どこにも無かった。

また、このJR本四備讃線開業に伴う岡山-高松間直通快速「マリンライナー」の運行開始によって下津井電鉄バスの重要な資金源であった岡山-児島線が大打撃を受け、これに加えて将来のドル箱化を期待して運行開始した岡山と四国の主要都市を結ぶ都市間高速バスがその大橋通行料のあまりの高額さに起因する運賃の割高さ等から伸び悩み、最終的に撤退に追い込まれた事も追い討ちをかけた。

それは、これまで四半世紀以上に渡って実施されてきた自社バス部門から鉄道部門への内部補助が不可能となったという事を意味しており、大橋開業時には観光鉄道への転身を目論んでかなり大がかりな設備投資も試みられたものの、結局下津井電鉄は1990年12月31日をもって最後に残された児島-下津井間6.3km(注01)の営業を廃止し、その起業目的であった鉄道事業者としての歴史に幕を下ろす事となった。

つまり、この鉄道は結果的に1980年代一杯まで存続を許された事になるが、その最後の約20年は上述の通り今なお存続する三重県下の近畿日本鉄道特殊狭軌線2線区(内部・八王子線)及び先日近鉄から三岐鉄道へ譲渡された北勢線、それに黒部峡谷鉄道線の合計4社線区がそうである様に極めて特殊な環境/条件下にあった事を考慮すれば、実質的な意味においては岡山県下の、そして我が国の軽便鉄道の命脈はやはり1970年代までに尽きていたと見るべきであろう。

私の様な愛好者にとってみれば、この下津井電鉄線が比較的近年まで運行され、近鉄の各支線の様な抜本的且つ大規模な改革・近代化を目的とした設備投資があまり行われずに軽便鉄道の黄金時代の面影を最後まで残す鉄道となった事は不幸中の幸いとでも言うべきであった。だが、結論から言うとその事が最終的に当線の首を絞めた事になるから、複雑な心境ではある。

この鉄道、特にその所属車輌に関しては鮮魚台(バスケット)付き気動車改造電車などといった今見ると非常に個性豊かで魅力的な面々が揃っていたにもかかわらず、国鉄の本線(山陽本線)から分岐する支線(宇野線)から更に分岐する支線という立地条件であった事と、いざ訪問するにしても下津井港からの四国渡航とワンセットで済まされる例が多かった(注02)ために、本腰を入れてここを調査するつもりで訪問したファンの数は相当少なかった様である。

また、機関車あるいは気動車の牽引する木造客車による列車を至上のものと考えていた節のある当時の軽便鉄道ファン達からすれば、総括制御の大型電車(注03)というのはあまりに都会的に過ぎたのか、折角ここを訪れたファン達も殆ど詳細な記録を残しておらず、しかも下津井電鉄自身の記録資料も本社移転時のどさくさに紛れてその殆どが喪失してしまっている(注04)ため、その所属車輛については不明な点が結構ある。

加えて言えば、この鉄道が全体の2/3にあたる茶屋町-児島間14.5kmを廃止し余剰車輌の整理を実施した1972年3月31日の前後が、近隣にあって「理想的な軽便鉄道」とさえ言われた井笠鉄道(1971年3月31日井原-笠岡間廃止)の終焉期と、SLブーム(近場で言えば、ちょうどD51の三重連で知られたあの伯備線布原付近が三脚の巣と化していた頃である)の最盛期に重なった事も不幸と言えば不幸であった。

個性豊かな造形の気動車群が木造客車を牽引し最後まで牧歌的で詩情あふれる光景が展開した井笠や、C59にC62という国鉄を代表する大型旅客用蒸気機関車が本州最後の活躍を見せていた呉線、あるいは重装備仕様のD51が三重連で連続急勾配に挑む伯備線への訪問を多くのファンが選択したというのも、当時の交通事情等を考慮すればやむを得ないかとは思う。

だが、それにしてもファンの手で撮影された数少ない下津井の写真の内、かなりの数が茶屋町駅でのスナップ写真的なものに限られていて、且つそれらが当時宇野線で最後の活躍を続けていた旧型国電や、151系特急「富士」等との対比が物珍しくて撮影された程度の物でしかなかったというのは、あまりといえばあまりの扱いではなかったろうか。それとも、当時の下津井電鉄がそれほどまでに”当たり前”の存在であったという事なのか。

本稿はそんな下津井電鉄在籍車輛の動向の不明瞭な点、特に筆者が興味を抱いている台車に関する疑問点を主体に、筆者が実際に訪問した際の記録と雑誌等で公表された写真等の状況証拠を基に検証するものである。

あるいは、事実誤認や不勉強に起因する誤りも多々あろうかと思うが、その時は是非ご指摘頂きたい。

(注01):二度に渡る児島駅移転で路線短縮時から更に200m短縮された。

(注02):それ故撮影に割ける時間がフェリーの出航時間に制約される事になる。

(注03):我が国に存在した762mm軌間の軽便鉄道に限って言えば、ここのモハ101以外の電動車群の車体長約13mというのは近鉄が特殊狭軌線(北勢・内部・八王子線)に昭和50年代以降新製投入したグループ(約15m)を別にすれば栃尾電鉄→越後交通栃尾線モハ205・207・210〜217等と並んで最大級である。

(注04):引越し時に嵩張る古い業務資料を廃棄処分してしまったらしい。

下津井電鉄が複雑な車輛の台車入れ替えを始めたのが一体いつなのかは、実の所明らかではない。

だが、少なくとも昭和30年の時点では気動車の電車化や新車・中古車の投入こそ行われていたものの、未だ大がかりな改造には手をつけていなかった事が記録から確認できる。

そこで、今回は便宜上その昭和30年を基準点にして整理してみよう。

まず、昭和30年の段階で下津井電鉄に在籍していた電車は以下の通りであった。

- モハ50〜55

- 旧カハ50〜55 気動車改造電動車 昭和9(50,51),11(52),12(53,54,55)年 加藤車輛製

- モハ101

- 自社発注新造車 昭和26年 日立製作所製

- モハ102

- 自社発注新造車 昭和29年 ナニワ工機製

- クハ5〜7

- 旧カハ5〜7 気動車改造制御車 昭和6年 日本車輛製

- クハ8

- 旧カハ8 気動車改造制御車 昭和8年 加藤車輛製

- クハ9

- 旧カハ1+3 単端式気動車2輛を背中合わせに結合した制御車 昭和3年 日本車輛製 昭和27年 自社改造

- クハ 21

- 自社発注新造車 昭和26年 日立製作所製

- クハ 22

- 自社発注新造車 昭和29年 ナニワ工機製

- クハ 23

- 自社発注新造車 昭和29年 帝国車輛製

- サハ1〜3

- 旧栗原電鉄モハ2401〜2403 昭和30年譲受 昭和25(2401,2402),26(2403)年 日本鉄道自動車工業製

他にも蒸気時代の名残とも言える木造客車群が予備としてかなり残存していた(昭和33年までに廃車)ものの、それらはあくまで車輛の絶対数がどうしても不足する通勤・通学ラッシュ時の補助用ないしは検査時の予備車としての地位に留まるものでしかなく、ここに挙げた19輛の電車が下津井電鉄の主力車であった。

この当時在籍していた客車群の中には、開業以来の自社発注車に加えて電化後に入線した、近隣の赤穂鉄道(注05)より購入された大型車が含まれており、戦後の旅客需要の激増ぶりや自社オリジナル車の疲弊/収容力不足が伺われる。

(注05):特産品である塩の輸送を主目的に建設された、山陽本線有年から千種川沿いに南下して坂越を経由し赤穂に至る非電化軽便鉄道で、有名な「森ブタ」こと森製作所製蒸気機関車改造ディーゼル機関車の最初のユーザーとして知られる。昭和26年に国鉄赤穂線相生-播州赤穂間の開業に伴い全線廃止。なお、下津井が譲受した客車は本来両備鉄道(現在の福塩線の一部)コロハ1形として製造され、鉄道省ケホハ220形を経て赤穂鉄道ホハ50形となったグループで、自社オリジナル車より窓2つ分長い車体を持つ。蛇足ながら、下津井が赤穂の車輛を購入したのは、車輛不足もさることながら連結器が自社の客貨車のそれと共通規格(螺旋連環式)で改造の必要が皆無だった事が大きな理由の一つに数えられよう。

鮮魚台付きで下津井電鉄を有名にした気動車改造電車はこれら19輛中11輛を占め、戦前に在籍していた気動車の最大数である14輛と数が一致しないが、これは戦前のカハ50形導入時に余剰となったカハ2が同型車の待つ井笠鉄道に譲渡された事、電化時に小型のカハ1とカハ3を結合してクハ9の種車とされた事、そしてそれらの改良増備車で車体断面が異なるカハ4が鞆鉄道へ譲渡された事(注06)によるものである。

なお、純粋な新造車としては廃線の日まで主力として長く活躍する事となるモハ103+クハ24(昭和36年ナニワ工機製)と、瀬戸大橋の観光客誘引を当て込んで企画され、初の冷房装置搭載車であったが目論見が外れて短命に終わったモハ2001+サハ2201+クハ2101「メリーベル」(昭和63年アルナ工機=旧ナニワ工機製)がこの時期以降に新製投入されている。

また、昭和30年代後半になって各部の陳腐化が進みつつあったモハ50形等の気動車改造電車群に対する車体更新工事(車体の短かったクハについてはモハと全長を揃えるために車体の延伸工事も同時に実施)が自社下津井工場で実施され、それらはモハ104+クハ25(旧モハ54+クハ7)、モハ105+クハ26(旧モハ51+クハ8)それにモハ110(旧モハ50)と改称されている。

計画ではこの後も残るモハ53ないしはモハ55とクハ6をモハ106+クハ27へ更新する予定があったが、その前にモータリゼーションによって路線短縮が検討される様になったために計画中止となっている。

さて、昭和30年の時点で確認出来る台車と車体の組み合わせは以下の通りであった。

- モハ50〜55

- 加藤車輛製鋳鋼軸バネ式台車の改造品を装着。但し気動車時代の旧動力台車は偏心台車であった。

- モハ101・クハ21

- 日立製作所製型材組み立て軸バネ式台車(KBD-10)を装着。

- モハ102

- メーカー不詳型材組み立て軸バネ式台車を装着。

- クハ5〜7

- 日本車輛製鋳鋼軸バネ式台車を装着。これも旧動力台車側が偏心台車であった。

- クハ8

- 加藤車輛製鋳鋼軸バネ式台車を装着。同上。

- クハ9

- 自社工場製軸バネ式台車を装着。

- クハ22・23

- 住友金属工業製鋳鋼軸バネ式台車を装着。

- サハ1,2

- メーカー不詳板台枠軸バネ式台車を装着

- サハ3

- メーカー不詳鋳鋼組み立て軸バネ式台車を装着

これらの内、モハ101+クハ21の2連1編成は最後まで台車振り替えに関わる事が無かった。

これは、複雑な日立MMC自動加速制御器を搭載していたモハ101+クハ21の編成がある意味で特別扱いだった(注07)事に原因があると考えられ、この2輛はクハ9と共に短縮後の車輛整理時には真っ先に解体されている。

また、栗原電鉄よりの譲受車であるサハ1,2に付いて来た板台枠台車はメーカーである日本鉄道自動車工業が大戦前に手掛けた草軽電鉄モハ101〜105(注08)が履いていた台車と略同一の構造・様式の物で、これらはその構造的特徴から同社の手で大改造の上で銚子電鉄に送り込まれた元下野電気鉄道デハ103(大正15年雨宮製作所製)が履いていた雨宮製作所製板台枠台車(注09)をコピーした物である可能性が高い。

日本鉄道自動車工業は、旧社名である日本鉄道自動車時代から、その後身である東洋工機の時代に至るまで、あちこちの私鉄にこの種のウィングバネ式板台枠台車を長く供給し続けたが、板材をくりぬき、切断し、鋲接するというこの構造は大規模な設備投資は不要(注10)であり、同社のような小ロット多品種生産の傾向の強い会社には最適な工法であった。

(注06):恐ろしいことに、無認可で同社が保有していた同系のキハ1と振り替えられたらしい。

(注07):取り扱いが全く異なり、また併結運転もできなかったため、検修・乗務・運用の全てで嫌われていたらしい。

(注08):現在モハ105→栃尾電鉄モハ200→越後交通栃尾線サハ306が栃尾線の廃止後、件の台車を履いたままで同線沿線に保存されている由である。

(注09):東武博物館と上毛電気鉄道大胡車庫に、この車の台車が1,067mm軌間用に改造された状態で保存されている。なお、後年馬面電車として著名になった花巻電鉄の電車(馬面電車の内デハ3は廃線後地元の公園に保存されており、現在も見学可能であるという)に採用されていた台車も略同形で、写真を比較する限り形状的な差異は見出し難い。なお、雨宮製作所は創業以来小型蒸気機関車製造を手がけており、この台車はそこで手慣れた板台枠構造(同社が得意としたウェル・タンク式の小型機関車だと必須の構造である)を応用した物らしい。

(注10):鋳造も鍛造も台車枠クラスの規模となるとそれ相応の治具や工作機械が必要でしかも高度なスキルが求められるため、弱小メーカーの手には余る。中小車輛メーカーが戦前には鋲接/ボルト組み立てで、戦後の鋳鋼大流行期にはプレス成形や溶接組み立て(但しこちらは軽量化の関係で後に大手でも一般化した)で各種台車枠を作ったのは、つまるところ車体と同じ工作技術が使える加工法でなければならなかったためで、これは大正から昭和初期にかけての第二次電鉄ブーム期に私鉄向けとしてボールドウィン系の国産組み立て式イコライザー台車が大流行したのと同じ理由である。もっとも、イコライザー台車は“弓”の部分を鍛造とするのが基本であったが・・・。

尚、譲渡されたもう1輌、つまりサハ3が履いていたのは明らかに路面電車用の中古品と考えられるボールドウィン系の軸バネ式台車で、これについても、当時の日本鉄道自動車工業の常套手段であった、いわゆる「都電払い下げ」等の可能性が高いと考えられる。

余談になるが、下津井電鉄の車輛デザインが最後の「メリーベル」を除きそのいずれもが非常にオーソドックスな設計で統一されており、日立やナニワ工機といった担当メーカーのカラーはある程度出ても、全体として見るとその時代における普遍性を備えたデザインとして収斂していた事には注目すべきであろう。

何しろ、エクステリアデザインは奇天烈であったあの「メリーベル」でさえ、ハードウェア的には非常にオーソドックスで手堅い、しかも意外な程に高級な部品を多用した設計だったのである。

これはつまり、軌間の都合でなりは小さいが造りそのものはどれも一流の立派な物であったという事で、廉価なKoppel製蒸気機関車の全盛期(注11)に、予算的に苦しいにも関わらず、同じドイツ製でも敢えて高価なKrauss(注12)やArnold Jung(注13)の蒸気機関車を購入した事から一貫する、下津井電鉄首脳陣の理念あるいは哲学を反映したものと考えられ、又それが電化時に我が国の軽便鉄道史上初の本格的な間接制御器による総括制御システム(注14)の導入を促しもしたのであろう。

その意味では意外な程に手堅い、玄人好みのする鉄道であった。

(注11):事実近隣の井笠・鞆・両備・三蟠・西大寺の各社はKoppel製蒸気機関車を主力として導入していた。ちなみにこれは全国的にも同様で、軽便鉄道法成立前後に新規開業した軽便鉄道では同社製品を導入しなかった会社の方が余程珍しい状況であったから、下津井が同社製品を入れずにわざわざKrauss製品を購入したという事は、下津井の経営陣あるいは出資者(四国側出資者が多数存在した創業期の下津井の状況から考えて、彼らの身近にあった伊豫鐵道や別子鉱山鉄道のKrauss製蒸気機関車が念頭にあった可能性が考えられる)の意向による指名買いであったと考えるのが妥当であろう。

(注12):現在のKrauss-Maffei AG.(鉄道車輛全般だけではなく、現在のドイツ国防軍の主力戦車であるレオパルドIIのメーカーとしても知られる)の前身の一つ。ドイツを代表する機関車メーカーで、我が国では“ボトムタンク”、英国では“Well Tank”、そして本国ドイツでは“Wasserkastenrahmen(水タンク台枠)”と呼ばれる圧延鋼板による強固な板台枠の一部を巧妙に利用して水タンク兼用とした丈夫で有用な構造(重心の低下にも役立つ)を開発した事でも知られ、小型機関車分野では世界的なトップメーカーの一つであった。この会社は九州鉄道(現在のJR九州の路線網の大半を建設)の初期にB・Cタンク機関車(後の国鉄10・1400・1440形)を大量納入した事で知られ、夏目漱石の「坊ちゃん」で有名な伊予鉄道の機関車もその殆どがここの製品であった。ちなみに下津井の1・11・12の3輛(1913)は第一次世界大戦勃発直前の竣工(つまり、第一次世界大戦終了後に輸入された他のドイツメーカー製品のように粗製濫造ではなく、非常に丁寧に製造されていた)で、我が国に来着したKrauss製蒸気機関車の最終グループに属する。

(注13):基本的に小型機関車専門メーカー。我が国への輸入例はここの13と近隣の鞆鉄道3・4の2輛(1913)以外では陸軍省向け双合機関車15セット30輛が目立つ程度でかなり希少品。開業から10年を経て諸事情でKrauss製品の輸入が困難になったための代品として代理店に推奨されたものであろうか? もっとも、この車輛は下津井の線路条件に上手くマッチングしなかったらしく、戦前から予備車扱いであった事が知られている。連続急勾配区間を抱え、気動車運行には不利であったにもかかわらず下津井が気動車導入に非常に熱心であった理由の一つは、この車の不調にあったのではなかろうか。なお、これは余談だが下津井最後の蒸気機関車となった15は近隣の井笠鉄道が導入した9(注15)と同様に戦時中に輸送力増強に伴う20t級大型機導入で余剰となった日本製鉄釜石製鉄所164を譲受した16t Cタンク機で、これまた我が国では希少品であるドイツのHanover製(1910)であったため、下津井は遂に国産機やKoppel製品を導入せずに終わっている。

(注14):但し総括制御の可能な間接制御器としては最も原始的で単純なHL制御器(手動進段で、電車線から電源を得て動作する。つまり制御器の動作に限ればバッテリーも電動発電機も不要)であった。とは言うものの、下津井における列車の運行状況やHL以外の制御器を搭載するに当たって必要とされる補機類の実装、それにメンテナンスの問題を考えると、これ以上複雑な制御器は特に必要無かった/搭載すべきではなかったのも確かで、事実日立製作所オリジナルの精緻な自動加速制御器を搭載したモハ101-クハ21はそのメンテナンスの大変さや取り扱いの難しさ故に整備と運行の双方から嫌われた由である。ちなみに、この時期の電化組で総括制御に手を出した会社はいずれもそれなりの輸送規模があって大型機械式ガソリンカーの連結運転を日常的に経験しており、電車を総括制御出来る事の有難みを身をもって経験していたと考えられる。

(注15):ベルギーのCockerill製(1910)で旧番151。原型では外側台枠でしかも蒸気ドームが異様に大きいという奇妙な外観の機関車で、そのせいかこの会社の製品は我が国には2輛しか輸入されていない。これは余程使い勝手が悪かったのか1924年に東京深川の雨宮製作所で大改装を受け、更に1936年には釜石製鉄所自社工場でもう一度大改装されて最終的にはシリンダ部以外は只の産業用蒸気機関車に化けてしまっている。ちなみに井笠は自社の線路条件も何も考えずにこの軸重の重い15t B型機を買った(注16)ため、当然ながらまともに走らせられなかった由で、その稼働期間は2年に満たなかった。同じ時期にこの下津井や鞆も釜石製鉄所から機関車を買っているが共にまっとうな15t C型機を購入しており、何故井笠がこの様な珍品を購入したのかはかなり謎である。但しこの機関車は故 小熊米雄氏の研究によりCockerill製である事が明らかになったためか、自社オリジナルの7(注17)をさしおいて笠岡駅の陸橋下に保存され、現在も井原市の七日市公園にて保存されている。

(注16):それまで軸重4.5tが精一杯の路線で、何の軌道強化も実施せずに軸重7.5tの機関車を走らせたらどの様な結果になるかは明白であろう。長い小田川橋梁のある矢掛支線で運転したという話がないのは幸いであった。

(注17):井笠鉄道において最後まで現役で使用されていた、1925年Orensteim & Koppel-Arthur Koppel A.-G.製の12t機。これはかなり後年まで籤場車庫に残存していたが、結局屑鉄屋に売却された。しかし幸いにも姫路市内のパチンコ業者に引き取られて荒廃しつつも長く保存され、以後20世紀末頃まで姫路市内を転々とした末、現在は野辺山SLランドに保存されている由である。

もっとも、逆に言えばそういった手堅さあるいは隙の無さこそが、どちらかと言えば奇形を好む節のあった当時の趣味者達を遠ざける要因となっていたという事にもなろうが。

台車振り替えが行われた事が明白な車輌としてはまず、新製車であるモハ102と103があげられる。

これは理由が明らかではないのだが、順送りで台車と車体を別々に検査をしたのか、それとも車体と台車の相性の問題で入れ替えた方がまだしも良好な乗り心地を確保できる、と判断されたのか、ともかくこの2輛の台車が途中で、少なくとも1960年代初頭の時点で入れ替わっていた事は当時の写真から確認できる。

この2輛は製造の時点では何故か他と異なった設計の台車を履いており、クハ22以降の3輛の制御車が一貫して住友金属工業製のシンプルな鋳鋼製軸バネ式台車を採用したのと好対照であった。

尚、この2種の台車の内モハ103用に新製され、後にモハ102に転用された方は終焉期まで下津井工場に残存していて、仮台車、あるいは検修時の予備として有効活用されており、70年代後半にはモハ1001が履いて営業運転に供されているのが目撃されている他、筆者が1987年春に訪問した際には鷲羽山駅待合室用として整備されていたモハ110に仮台車として装着されているのを実見しており、スピードメーター取り付け用具の装備と台車枠本体に住友のマークが陽刻されているのを確認している。

本来モハ103が履いていたと考えられる住友金属工業製軸バネ式台車。モハ110の車体再整備時に撮影。

モハ50形で台車振り替えが実施されたのは気動車時代の空転対策が原因であったと考えられる。

というのは、この形式は元来連続急勾配区間の多い下津井鉄道の線形に対する配慮から、エンジンの駆動力が動力台車の車軸一つにしか伝達できなかった(注18)事の対策として、ボギー式気動車はカハ5からカハ55まで9輛全車が下写真の様な偏心台車(注19)を動力台車に採用していたのであるが、逆に言えば四軸にそれぞれ同出力の電動機を装荷する電車に改造した場合、偏心台車側の各車軸にかかる荷重が不均等になる様に設計されているという事であった。

(注18):大戦前の日本の工業技術水準では歯車やチェーンによる1台車2軸駆動は部品の強度や耐久性、工作精度、保守の全てにおいて難があった(戦後の国鉄でさえ気動車の1台車2軸駆動は極力避けていた)し、かといって1軸駆動では充分な牽引力が得られなかった。また、高価な輸入品のエンジンを含む駆動系を2セット装架するというのもコストや保守を考えると問題外であった。今の感覚では信じられない話であるが、当時の日本はそれ程工業技術の未発達な、非常に貧しい国だったのである。

(注19):駆動軸側により大きな荷重がかかる様に、わざと二つ一組の車軸の荷重バランスを崩した台車。エンジンを独力で開発する力に乏しく、適切な出力・サイズのエンジンを適価で調達するのが困難であった日本の国情から考案されたものとされる。ちなみに、下写真に示すように下津井の偏心台車はかなり極端なバランス(注20)となっており、稗田付近と琴海付近をピークとする2つの連続急勾配区間をどうにかして自力登坂するため、涙ぐましい努力を行っていたことが見て取れる。

(注20):片押し式の基礎ブレーキ装置のブレーキワークを考慮すると、この軸距ではこれ以上駆動輪側に心皿位置をずらせない。

クハ5(旧カハ5)の元動力台車。モハ50(旧カハ50)が気動車時代に履いていた動力台車とほぼ同型。

典型的な偏心台車で、車体を支える心皿や枕梁、それに側受が極端に左(旧動軸側)に寄っている。

筆者が廃線までに何度か下津井-児島間に乗車した時と、茶屋町―稗田間の廃線跡を自転車で探索した時の体験から言っても、これは何輛ものトレーラーを牽引する(注21)当線の電動車にとっては結構深刻な問題であった筈で、物資難の時代が過ぎたとあればまず第一番目に解決されるべき問題であった。

(注21):路線短縮直前に在籍していた電車21輛のMT比が3:4で、更に多数の貨車が在籍していて常時電動車1輛がその牽引用に充てられていた事から考えると、実質的なT車の比率は更に向上する。また、蒸気機関車時代以来の客車が健在であった時代は旅客数や貨物の総トン数も桁違いに多かったから、更に条件が厳しかった。

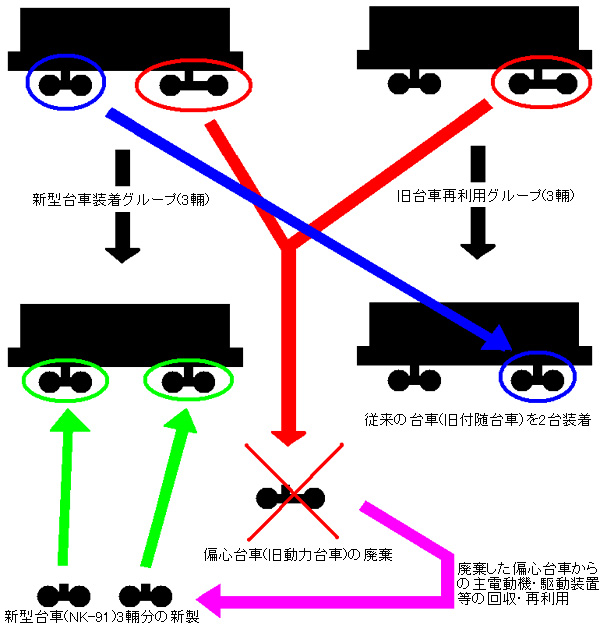

物理的な寿命という観点に立った場合、元々付いてきた台車は十分長期的な使用に耐え得るものであった筈(注22)であるが、自重の大きな電動車の場合、台車枠にかかる荷重の大きさを考えるとさすがに切り貼りする訳にも行かなかった様で、予算的な事情もあってかこれら6輛の電車に対しては新台車枠(ナニワ工機NK-91)が3輛分6基新製され、古いが偏心台車でない方の台車(旧付随台車)6基を再利用する事で2輛を一組にした台車入れ替え工事が60年代中頃までに実施されたと考えられる。

つまり、アンバランスな構造の偏心台車枠を全車とも捨て、2輛一組に考えて各車間でそれぞれ残り1基の通常型台車をやり取りし、供出した側に2基の新製台車(注23)を取り付けたのである。

これは図にすると以下の様な関係になる。

この作業の結果、モハ50は旧台車付きと新台車付き各3輛ずつの2種類に分類される事となった。

一連の作業過程で一旦は旧偏心台車を切継して通常台車に改造する工事を行った可能性を否定する事は出来ないが、NK-91を装着したモハ50〜55の写真がモハ103新造前後には既に撮影されている事から考えると、やはりそういったリスクを伴う工事は実施されなかった可能性が高い。

一応、ここでは1972年3月の状況証拠から消去法的に旧台車=(モハ50,51,53)、新台車=(モハ52,54,55)としておくが、1968年5月撮影のモハ52の足周りがクリアに写った写真を見ると明らかに旧台車を履いているから、届け出はともかく実際にはこの6輌の間で工場の検査時等に台車を効率的にたらい回しにしていたと推測される(注24)。

後年の下津井の台車運用状況から考えると、廃棄された筈の偏心台車も均等配置化改造の上で検査時予備として残存していた可能性も残っているが、コストダウンを目的として旧偏心台車の部品が新台車に積極的に流用された可能性もある(注25)ため、この点については現時点では見解を保留しておく。

(注22):例えば、同時期に製造された井笠鉄道ホジ12の日本車輌製造(本店)製偏心鋳鋼台車は、昭和42年の廃車まで何の問題もなく使用されている。鋳鋼製台車枠は鋳造時の欠陥発生さえ乗り越えられれば、並大抵のことでは壊れず、長寿を保つのが一般的である。

(注23):当然ながら、高価な主電動機やその駆動装置等は、廃棄した偏心台車から外して再利用している。

(注24):全盛期の下津井車庫/工場を写した写真を見ると、1輛分の台車だけが側線に並んで置かれているものが結構あり、末期でも、後述する住友金属工業製の元モハ103用(推定)台車がそこに並んでいるのを筆者は実見している。なお、その側線の先にはチェーンブロックで車体を吊り上げる設備があったから、やはり台車を互換性のあるもの同士で順送りにすることで効率的に検査していたのではなかろうか? 検査に伴う使用不能期間を最短に抑制する手段として、検査に時間のかかる台車に予備を用意するのは理に叶った方法であり、実際に改軌前の小坂鉄道の様に丸々1輛分用意されたスペア機器を順送りで入れ替える事で電気機関車の検査時用代機確保を省略したという例が存在した。

(注25):NK-91と製造時期の近いクハ22〜24用住友金属工業製台車の揺れ枕部分の構造を比較すると明らかにNK-91の方が古い設計であり、しかもナニワ工機が同時期に設計製造した路面電車用台車ではずっと新しい設計になっていた事、それに写真に残る加藤車輛製モハ50形用旧台車の揺れ枕の構造がNK-91のそれと酷似している事などを考えると、台車の改造名目でプレス材溶接構造の台車枠のみ新製して交換した可能性が高いと考える。この点については、モハ50形用旧台車と揺れ枕部分の構造の良く似ているクハ5用偏心台車の画像(↑に掲載)の揺れ枕部分と、NK-91の画像(↓に掲載)の揺れ枕部分を見比べていただきたい。ちなみに迂闊な筆者は中学・高校生だった撮影当時、この可能性に全く思い至らず、撮影後実に15年以上経ってこの画像データを縮小する最中に漸く気づいて愕然とした事であった。

ナニワ工機NK-91台車

この新台車(NK-91)はナニワ工機の手になるもので、基本的にはクハ22,23に装着された鋳鋼製軸バネ式台車と同系のデザインとなっており、プレス鋼板溶接組立構造の側枠両端部を延長して主電動機装荷用端梁を付加している。

ちなみに、鋳鋼ではなくプレス鋼板溶接組立になったのは製作時期および製造メーカーの技術的制約に起因するものの様で、1960年代に入ったとあっては世間的には重い鋳鋼で大きな台車枠を作る時代ではなくなっていたし、そもそも大手の金属メーカーである住友金属工業(注26)とは違い、車輛メーカーであるナニワ工機には台車枠クラスの大きな鋳鋼を扱う設備が無かったためであった。

更に言えば、当時のナニワ工機はワラ1形に代表される国鉄の貨車量産を担当しておりプレス加工がお手の物だったという事情もあり、最も手慣れた工作方法が選択されたものの様だ。

以上から、モハ102,103で採用された新設計の台車の運用実績に、どうやら下津井電鉄自身満足していなかったらしい事(注27)が推測され、数を揃えねばならない事に起因する予算面や保守の都合等もあって最終的に実績のある制御車用、あるいは既存の旧気動車用台車に準じた/部品流用が可能となるシンプルな設計となったものであろう。

実はこの種の台車のデザインは大戦前に既に完成していて、非力なるが故に軽量さが要求される気動車用として特に賞揚され、下津井初のボギー式ガソリンカーであるカハ5(後のクハ5)を製造した日本車輌製造などは、戦前から戦後にかけてかなりの数を全国各地の非電化私鉄に供給していた事が知られている。

筆者がこの台車の装着車に乗車した際の体験から言えば、軸距が短い上に揺れ枕吊りが短く枕バネの定数設定が適当でなかったためか、スピードを出すと強烈にピッチングして三次元的な揺れが乗客に襲いかかるという、とんでもない代物(注28)であった。

(注26):但し住友金属工業も、この後は熟練鋳物職人の定年退職で複雑な型に鋳鋼を斑無く鋳込む高等技術は伝承が絶えてしまったという。

(注27):そもそもモハ102と103で異なる設計の台車が導入された事自体、構造上の問題かそれとも軌道条件とのマッチング不適合といった不満や不備があった事の現れと見るべきである。只、上掲のモハ103用住友金属工業製台車はご覧の通り非常にまともな設計で、どう考えてもNK-91よりは乗り心地が良かった筈(注29)であるから、設計の問題より予算面の制約の方が厳しかったと見られる。

(注28):もっとも、この論外な乗り心地については同じ区間で最新鋭の「メリーベル」に乗車した時も同様で、大して良いとは感じなかったから、恐らく軌道そのもののコンディションが路線短縮後極端に悪化していた(注30)事が最大の原因であろう。

(注29):揺れ枕部分の板バネが2連になっている分、バネ定数が柔らかく設定出来る。なお、同様に2連板バネを備えるクハの住友台車の乗り心地はこのNK-91よりは多少なりともましであった。

(注30):短縮前は高速運転で知られた程に非常に良好な保守状態であったとされ、事実残された当時の写真もその評価を肯定するに充分な軌道の姿を捉えている。軌条が細く、また編成中の電動車出力がそれ程大きくない(22Kw * 4=88Kw≒117馬力。ちなみに雪国で除雪も考慮せねばならなかった栃尾電鉄→越後交通栃尾線の後期の新造車群はこの倍程度の出力だった)ので大したスピードは出せなかったものと考えられるが、それでも同様に保線状態が良好だった井笠並みに60km/h程度は出せたのではなかろうか。これに対し路線短縮後は徹底した合理化の名の下に軌道保守が極限まで省略され、直線区間の線路が波打って見えるというひどい有様で、瀬戸大橋博覧会実施前に琴海の交換設備復活などと併せて多少の手入れが実施されたが、それでもJR瀬戸大橋線がオーバークロスするために補償措置として鉄建公団の手で全面改築された琴海−鷲羽山間の一部(注31)を除けばおよそ評価に値する保線状態とは言い難かった。

(注31):急曲線区間だが瀬戸大橋線本体の縮小版とでも言うべき造りで、前後の区間とのギャップが強烈であったことが印象に残っている。流石に揺れは少なく、メリーベルが装着する新型台車の乗り心地を堪能できた唯一の区間であった。

上記の通り、このNK-91は都合3輛分6基が新製されたが、数が揃っていた事が理由で後年になって再び台車振り替えの主役を演じる事となる。

この6輌中最後まで残存したモハ110は廃車後も機器や台車を外された姿で下津井の車庫に長く保管されていたが、前述の通り瀬戸大橋完成を見据えて観光鉄道化が図られた際に、再整備(注32)の上で鷲羽山駅の待合室に転用された。

この際、通常ならば車体だけが据え置かれる所だが、急斜面という立地条件の関係か鉄骨とレールで櫓が組まれ、その上に台車込みで置かれた。

もっとも流石に電装品を付けて正規の台車を履かせるのはいかにも重過ぎたらしく、床下機器を完全に撤去し整備時に履いていた元モハ103用の住友製台車さえ諦めて、軽い貨車用のアーチバー台車を履かせた状態で現地に運び込まれている。

つまり、この最も簡素な台車こそがこのグループが履いた最後の台車という事になる。

(注32):再塗装とパンタグラフやヘッドライトの再取り付け、片側の側窓へ保護棒取り付け、車内の座席撤去など。ただし塗装は窓枠を全て白に塗装していた現役時代とは異なり、路線短縮後のモハ102・103(新塗装への変更前)などに準じたシンプルなもので、前照灯も部品がなかったのか児島向きにのみ装着、というやや中途半端なものであった。

前述の通り、昭和30年代後半に入ってから、陳腐化・老朽化の兆候の見られた気動車改造電車の車体更新・台枠延長(注33)工事が下津井の自社工場で開始された。

この時、負担の少ない制御車用については鋳鋼製の偏心台車枠を切り貼りしてボルスターの位置を通常の台車と同じ位置に揃える工事が同時に実施された。

制御車限定とされたのは、自重が重く台車自体にも重い電動機が装荷される電動車の場合、単純な台車枠の切り接ぎでは強度不足の不安があった(注34)ためであろうか。

工事対象車はクハ25,26(旧クハ7,8)で、それぞれ独立して施工されたのか、それともモハ50〜55の場合の様に片方の車輛に偏心台車を集めて改造を行ったのか、あるいはモハ50〜55の改造時に発生した偏心台車を材料に切り継いだのか記録になく不明(注35)であるが工事の実施はこの2輛に限られ、残る2輛の気動車改造制御車は、台車改修はおろか車体更新工事さえされないままに終わっている。

(注33):車体長が短いクハ7, 8の2両に対して実施。ちなみにこれら2両は車体長と扉間の窓数が異なり、そのため更新後のクハ25, 26の連結面寄り端部は長さの帳尻をモハと合わせるために苦労した形跡が見受けられた。

(注34):更新後のクハの足回りを写した不鮮明な写真を子細に観察すると、切り接ぎ部分に補強板を当てた形跡が見て取れる。

(注35):写真に残る車体延長工事後のクハ25の台車枠、特に軸箱部の形状は明らかにオリジナルのままであるが、モハ50形の偏心台車も電動機取り付けに伴う補強を取り除けば殆ど同一構造なので、一体どの方法が採られたのかは今の所断言出来ない。1972年3月31日に茶屋町-児島間14.5kmが廃止されると、これまでの21輛体制では大幅な余剰を来す事が明らかとなった。

そこで、比較的車齢の若い新造車を主体にした、モハ102, 103、クハ22〜24、サハ2の6輛と、これを機に両運転台式ワンマン車のモハ1001に改造される(注36)ことになったクハ23の工事中に必要となる単行運転用として、しばらく残される事が決定したモハ110(注37)を合わせた7輛を残して、他の14輛を廃車解体する事が決まった。

(注36):公式にはクハ23にモハ52の台車と電装品を取り付けた事になっている。だが、路線短縮後のモハ52の留置→解体処分に至る足取りと、モハ1001の改造スケジュールを検討すると矛盾が見受けられるから、モハ52の機器流用の件はあくまで書類上の方便と考えるべきであろう。そもそも、工場検査時に機器のたらい回しを恒常的に実施していたと見られる下津井の場合、どの車輛がどの機器を搭載していたかを特定するのは、モハ101−クハ21の様な特殊な車輛を別にすれば非常に困難であるから、その意味ではこの書類申請内容も必ずしも嘘という訳ではない。

(注37):更新車中唯一の両運転台車で、しかも最後の車体更新車でもあった。各運転台の左右に乗務員扉を備えていて入れ替え作業に便利で、更新前から貨車牽引用バッファ&リンク式連結器も備えていたので機関車代用として、あるいは早朝・深夜の単行運転用として路線短縮前から何かと重宝されていた。余談だが自社工場での更新工事も流石に3度目となるとかなり手慣れてくるものらしく、この車輛は先行したモハ104や105と比べて更新後の車体の仕上がりが格段に洗練されている。

つまり車輛数が1/3に減った訳だが、路線長もほぼ1/3となったので、一応バランスは取れている。

この際に台車の形式統一が計画されたらしく、モハ110以外の電動車に関してはモハ50〜55の偏心台車廃棄時に新製されたNK-91が丁度残存区間に必要な電動車3輛分揃っていて保守上も都合が良かったためか、検査の機会をとらえて各電動車の旧台車を廃棄(注38)の上で装着され、制御車と付随車の計3輛についてもクハ22,24については新製時より付いていた住友金属工業製台車がそのまま使用され、サハ2もオリジナルの古風なウィングバネ式プレートフレーム台車を廃棄して、クハ23の電装時に発生した同車の住友金属工業製台車(注39)に交換された。

(注38):前述の通り103→102の住友製台車は予備台車として最後まで残存していた。以後本線に出る事は殆ど無かった様だが1970年代末にモハ1001が履いて営業運転に充当されている姿が撮影されているから、これは必ずしも検査時の仮台車限定という位置づけでは無かった様だ。

(注39):クハ22〜24の3輛とも共通。モハは変えたがこちらは同じ設計で一貫しており、やはりモハの変更は何らかの不満によるものであった事が伺える。なお、こちらも電動車用と同様に検査時に各車間をたらい回しになっていた可能性が高い。

サハ2に装着されていた住友金属工業製台車。排障器の取り付け座が右側に設けられている事から元は制御車用と判る。

車輪径の大きな電動車と床下高を揃えるためにボルスタ部が嵩上げしてある事に注意。

この結果、ショートリリーフの役割を果たしたモハ110が廃車された時点(注40)で、多彩を極めた下津井電鉄の車輛の台車は電動車用1種(予備1種)+制御車/付随車用1種となる1つのグループにほぼ収斂した事になる。

この状況に変化が生じるのは廃止を前にした1988年、あの「メリーベル」の誕生を待つ必要があった。

(注40):1977年。但し73年のモハ1001改造工事竣工以後は何故か台車を剥がした状態で車庫に押し込まれていて、廃車後もそのままであったから、廃車は単に手続き上の問題でしかない。

台車の入れ替えには関わらなかったのであるが、ここまで下津井電鉄の在籍車の台車について書いておいてこれだけを省略する訳にも行かないので、最後の新製車となった2000系の台車についても一応書いておこう。

1988年夏に、瀬戸大橋開通を記念した瀬戸大橋博覧会が、香川県側と岡山県側の双方で開催された。

この時に観光客の誘致を目的として製造されたのが、下津井電鉄最後の新車となった2000系「メリーベル」である。

この車輛に関してはその奇抜というか妙というか、とにかく異様な車体デザイン(注41)を強調して語られる事が多かった。

だが、同車をよくよく注意して観察すると、その各部に同時点での最新テクノロジーが非常にさりげない形で導入されている事に気付く事になるだろう。

特に台車はその典型例で、黒一色に塗装されていて目立たないので見過ごしてしまいがちなのだが、初の台車装架(注42)となった片押し式ユニットブレーキにメンテナンスフリーの密封式円錐コロ軸受(注43)、それに可能な限り横幅を大きく確保する事で揺動周期を長くした上に並列配置のコイルバネとオイルダンパを組み込んだ揺れ枕(注44)と軽便用としてはこれまでに類を見ない、そして恐らく今後二度と出現しないであろうレベルの徹底した防振対策を講じられたFS-538台車(住友金属工業製)が奢られていたのである。

もっとも、この台車をもってしてもあの特徴的と言える三次元的な揺れは根治出来かねており(注45)、要するに路線短縮後の下津井電鉄の線路保守状況は文字通り最低水準に留められていたという事なのであろう。

筆者の記憶する限りこれ程乗り心地が悪かったのは、かの有名な明延鉱山の「一円電車」の“くろがね”号あるいは“白銀”号(注46)位の物であって、あまり乗り心地が良かったとはいえない大井川鉄道井川線の客車でさえ、これに比べれば数等ましであった。

(注41):もっとも、似非レトロ電車や得体の知れない“ウィーン風”などと称するデコレーション電車の氾濫する今の目で見ればそう妙でもない。あるいは、時代を先取りした設計であったと評するべきか。

(注42):これまでの各形式では、ブレーキシリンダーを車体装架とし、そこから前後の台車にロッドとリンク機構でブレーキ力を伝達する設計であった。

(注43):JR貨物のコンテナ貨車で使われている物と同系で、走行時に三角形に配された円錐コロが回転するのが外から見えた。

(注44):ご丁寧にも側枠との間にも緩衝用にオイルダンパが付けられており、エアサスを採用しない(注47)タイプの防振台車としては上出来の部類に入る。

(注45):本文中では否定的な書き方をしたが同一区間で乗車した場合、メリーベルは他の在来型電車と比較すれば振動が著しく改善されていた。つまり、この新型台車は路線の軌道状態が悪すぎたために良さが隠蔽されてしまっていたが、それでも所定の性能を発揮していたものと筆者は判断する。

(注46)実は筆者には小学生の時にこれらの乗車経験がある。筆者はこれまで様々な車輛に乗車したが、乗り心地の点ではこれら、中でも特に“白銀号”が最悪であって、恐らく今後もこれ以下はまず無いものと確信している。ひっきりなしに鉱車を牽引する電気機関車が往来する国内屈指の錫鉱山の鉱石輸送軌道であって重軌条と太い枕木、それに良く突き固められた砕石、と軌道状態は筆者の知る下津井とは比較にならないほど良好であった明延で、にもかかわらず“白銀号”が恐ろしくひどい乗り心地になったのは、今思うにサスペンションが事実上皆無の釣掛駆動車であったためであろう。要するに、末期の下津井の軌道状態はそんな車輛と比べねばならぬ程悪かったのである。

(注47):恐らく、大容量コンプレッサーの搭載を求められるのを嫌ったためであろう。モハもクハも床下は冷房搭載の関係もあってぎっしり詰まっており、大容量コンプレッサーを搭載するとすればサハ床下への装架となるが、そうなると常時3両編成での運転を強いられることになる。

そもそものきっかけは、小学生の時に伯父に貰った“世界の鉄道'74”と中学生の時に親に買って貰ったしなのマイクロの“下津井電鉄モハ102-クハ23”だった。

前者は“日本のローカル私鉄”が第2特集で、その巻末に下津井電鉄の車輛諸元表が掲載されていて、それこそその内容を諳んじる程読んでいたのだが、それ故にそこに掲載されていた内容としなのマイクロの模型とで台車の仕様が食い違う事に、買った模型を一目見た瞬間に気付いてしまったのだ。

件の模型は台車がドロップ製で他に流用出来るパーツが無かった事から新規に型起こしされた品(当時のしなのマイクロはNゲージの電気機関車にまでドロップ製台車枠を起こして付ける様な会社で、ED17/15/21・27で作り分けさえしていた)だったから、何らかのリサーチの結果としてその様に設計されていたのは明らかだった。

では、“世界の鉄道'74”の記述が間違っているのか?

その疑問を抱いていたからこそ、中学3年の春に自分のカメラを持って初めて下津井の車庫を訪問した時、私は狂った様に台車をはじめとする下津井の車輛群の足回りを撮影する事になった。

そう、本ページや“下津井電鉄の電車についての略解”に掲載されている写真の大部分は正にこの時に撮影した物で、特に1回こっきりの撮影チャンスとなってしまったサハ2やモハ110など、自分で言うのも何だが良くぞ撮っておいた物だと思う。

話が脇にそれたが、ともかくこの時台車をひたすら撮って回って判ったのは、“しなのマイクロの模型は車体は新造当時の仕様だが台車は今(撮影当時)履いているものと一致している”という事だった。

となると“世界の鉄道'74”で諳んじていた諸元は誤りだった、という事になるのだが、その一方で同誌掲載の不鮮明なモハ102の写真を眺める内に、「この写真が撮られた当時(恐らく1973年頃)は違う台車を履いていたのではないのか?」と思う様になった。

理由は単純で、その細部が潰れた不鮮明な写真において足回りで唯一自己主張していた台車のスイングハンガー部分の形状が、自分がついこの前撮ったモハ110の履いていた台車のそれと全く同じだったからだ。

では単純にモハ110とモハ102で台車交換をしたという事で済ませて良いかと言えばそんな事は全然無くて、問題の諸元表と実物の間にまた別の相違がある事が、ここで判明した。

かくして、下津井電鉄の車輛が履く台車群の動向は私の中で最大の悩みの種になった。

たった6輛しか在籍車輛が無い会社で何故こんな事になったのか、何故他の人々がこの事に疑問を抱かないのか、そうして最後にどうして諸先輩方は路線短縮前の在籍車の台車周りについて鮮明な写真を残してくださらなかったのか(この問題に気付いてから下津井の車輛写真が掲載された書籍・雑誌が出る度に、見つける度に注意深く調べたが、どの写真も記事も台車については不思議な程に無頓着であった)、等と悶々としつつそれから廃線まで毎年春になる度に下津井を訪れ、ひたすらに写真を撮り続けた(結局4年間に5回訪問して36枚撮りのフィルムで確か15本程撮ったのだが、その大半が車庫での細部撮影に費やされた)が、結局1989年の大晦日に下津井が廃止されるまで遂にこの謎は解けなかった。

当時の筆者が不勉強で目が節穴同然だったというのも大きいが、高校受験から大学受験へという進学の過程でそれどころではなかった(頭の悪い筆者は3浪+仮面浪人1年というかなり悲惨な受験生活を送る羽目に陥った)というのも確かで、本腰を入れて再度考察出来る様になったのは、下津井から程近い岡山大学にどうにか入学して以降の事であった。

実は地元の国立大学なのだから何ぞ適当な資料が大学図書館にあるのではないかと期待していたのだが、残念ながら下津井電鉄の社史すら蔵書に無い(井笠の社史はあった)有様で、そちら方面に対する期待は早々に諦めざるを得ず、手持ちの資料を検討してはああでもない、こうでもない、と思い悩む日々が続いた。

それでも、こんな不毛な作業でも何らかの成果はあった様で、筆者はそれを思いもよらない様な形で得る事になった。

何と、就寝中に見た夢の中で自分が台車研究の原稿を打っていて、しかもそこである仮説を展開していたのだ。

それは、これまでの自分が思いもよらなかった仮説で、更にこれまでに無い程論理的整合性の取れた内容を備えていた。

夢の中でその事に気付いた筆者は、そこで突如目が覚めた。

大慌てでPCを起動し、今しがた夢の中で垣間見た原稿の内容を、覚えている限り必死で打ち込んだのは言うまでもない。

その必死で打ち込んだ原稿こそが、本稿の中核となる“台車振り替え(モハ50〜55)”および“台車改造(偏心台車の均等配置化改造)”である。

何やら冗談めいた出来過ぎた話だが、鉄道の神様からの電波を受信したとしか思えない様なこの事件が無ければ、恐らく筆者は今もこの問題について悶々と悩み続けていたのではないかと思う。

無論、夢で見た推論の内容検証にあたっては細心の注意を払ったつもりだが、正直何処にどういう落とし穴が潜んでいるか判ったものではない。そういう訳で冒頭にも書いたが誤謬のご指摘は是非お願いしたい。

思えば、楽しかったこの下津井電鉄線の廃止から20年が経過した。その間、何度か廃線跡(筆者の乗る事の叶わなかった茶屋町-児島間を含む)を訪れてみたりもしたが、やはり当たり前に走っていた頃に勝る感動は得られよう筈も無かった。

昨今は廃線跡探訪ブームだそうだが、現地を歩いてみようという考えは賛成出来るものの、やはり生きて動いている鉄道の魅力には勝てないと思う。

やはり、死んだ子の歳を数えるだけでは駄目なのだ。

筆者のこの研究を最後で支えた物は結局最後の5年を記録したあの写真群とそこを訪れた自分の記憶だけでしかなく、それ以後に廃線跡の現地取材等で付け足された情報は、補完の道具たり得ても考えの根幹とはなり得なかった。

当然の事だが、鉄道はやはり廃止されてしまう前(直前は×)に、それも日常走っている時に乗りに行くのが最上である。

いささか乱暴な言い方になってしまうが、敢えてこう言って本稿を締めくくるとしよう。

鉄道趣味者よ、書物を捨て、まずは生きた鉄道の旅に出よ。百聞は一見に如かないのだ。

毎日グラフ増刊 日本の私鉄 1969/3/31 / 毎日新聞社

毎日ムック 軽便鉄道 郷愁の軌跡 / 毎日新聞社

世界の鉄道‘74 特集・蒸気機関車8620/日本のローカル私鉄/スイスの私鉄 / 朝日新聞社

鉄道史資料保存会会報 鉄道史料 第70号 瓦斯倫自動客車雑記帳(18)偏心台車考 / 鉄道史資料保存会

日車の車輌史 図面集-戦前私鉄編 下 / 鉄道史資料保存会

日車式瓦斯倫機動車 昭和六年 / 日本車輛製造株式會社 / 覆刻:鉄道史資料保存会

内燃機動車 昭和十二年 / 日本車輛製造株式會社 / 覆刻:鉄道史資料保存会

軌道自動車ニ就テ / 日本車輛製造株式會社 / 覆刻:鉄道史資料保存会

鉄道ファン 1968/9,1972/12,1979/2,1982/6,1984/8,1988/7,10 / 交友社

鉄道ピクトリアル1988/3臨時増刊号 <特集> 中国地方のローカル私鉄 / 鉄道図書刊行会

昔々の軽便のアルバム 自転車に抜かれたコッペルたち 牧野俊介 / PRESSE EISENBAHN

追憶の軽便鉄道 井笠鉄道 いのうえ・こーいち:編著 / PRESSE EISENBAHN

THEレイル No.15,17,29 / PRESSE EISENBAHN

軽便追想 高井薫平 / NEKO PUBLISHING CO., LTD.

総天然色のタイムマシーン 諸河 久・吉川文夫 / NEKO PUBLISHING CO., LTD.

クラウスの機関車 含陸軍双合機関車の全貌 金田 茂裕 / 機関車史研究会

その他、湯口 徹、吉雄 永春の両氏の著作を大いに参考にさせて頂いた。

一応、当ページの内容の無断転載等を禁止します