倍速ボード(COSMOS製)

(MZ-80K/Cシリーズ用)

MZ-80K/C系の必須アイテム…と言い切ってしまうには導入のハードルが高いですが、単純に処理速度が倍にアップする倍速化(4MHzへのクロックアップ)は誰もが憧れただろうと思います。いくつものメーカーから既存のCPUと差し替えるだけで高速化するという倍速ボードが発売された他、I/O誌なんかでも改造記事として4MHz化が掲載されたりしたものです。 MZ-80K/C系の必須アイテム…と言い切ってしまうには導入のハードルが高いですが、単純に処理速度が倍にアップする倍速化(4MHzへのクロックアップ)は誰もが憧れただろうと思います。いくつものメーカーから既存のCPUと差し替えるだけで高速化するという倍速ボードが発売された他、I/O誌なんかでも改造記事として4MHz化が掲載されたりしたものです。ここで紹介するのは所有するMZ-80Cに装着されている(入手時に既に装着されておりました)、COSMOS製倍速ボードです。 |

改めて今考えてみると、当時はサードパーティーオプションであっても改造を前提とするものが多かったですね。このページの倍速ボードしかり、PCGしかり、ライトペンしかり、カラー表示基板しかり、80文字表示基板しかり、ジョイスティックしかり…。そしてユーザーによる改造も、倍速化だけでなく画面反転、フルグラフィック表示、テンキー増設などなど多岐にわたりました。それというのもこの当時のパソコンの回路や構造が簡単なのでいじりやすかったということでしょうし、また考えようによってはパソコンがいかに多様な使われ方をするのかを示唆していたのかもしれません。

基板の右上にはCOSMOSのロゴ。COSMOSとは秋葉原・新宿他全国に支店を持つマイコンショップの名前です。ただ製品を売るだけでなくこんなボードまで作ってたんですね。 基板の右上にはCOSMOSのロゴ。COSMOSとは秋葉原・新宿他全国に支店を持つマイコンショップの名前です。ただ製品を売るだけでなくこんなボードまで作ってたんですね。それもそのはず、COSMOSは知る人ぞ知る「アスター・インターナショナル」という会社が経営するショップ。アスター・インターナショナルといえば(諸説ありますが)日本初のパソコンといわれるコスモターミナルDを開発・販売した会社です。なのでこれぐらいのハードなど造作もないというところなのでしょうか。 アスター・インターナショナルとCOSMOSは、若き日の古川享氏がアルバイトをし、西和彦氏等が出入りしてやがてアスキーが創立されるという、日本のパソコン史上において重要な出会いをもたらした場でした。 |

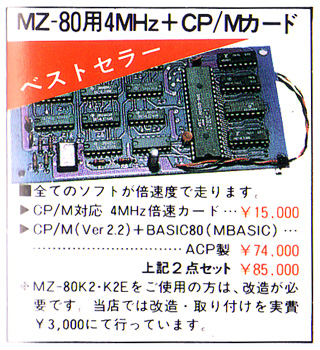

そのCOSMOSの広告にある、倍速ボード…ってあれ? 部品の数が違うな…。多分手持ちの方が新しいのだと思うけれど…。 |

ところで、上の広告では「CP/Mカード」とか「CP/M対応」とかありますよね。左のボードの写真でもCP/Mの文字。これはどういう意味かというと、CP/MというOSはその動作条件として「0番地からのRAM」を要求しておりまして、しかし8080にしろZ80にしろリセット時には0番地からスタートする仕様なのでそこにはROMが存在しており、回路としてこれをなんとかする(バンク切り替えでRAMにするとか)必要があったわけです。その「なんとかする」機能を持ったボードなのでCP/M対応というわけなんですね。 ところで、上の広告では「CP/Mカード」とか「CP/M対応」とかありますよね。左のボードの写真でもCP/Mの文字。これはどういう意味かというと、CP/MというOSはその動作条件として「0番地からのRAM」を要求しておりまして、しかし8080にしろZ80にしろリセット時には0番地からスタートする仕様なのでそこにはROMが存在しており、回路としてこれをなんとかする(バンク切り替えでRAMにするとか)必要があったわけです。その「なんとかする」機能を持ったボードなのでCP/M対応というわけなんですね。 |

そういえば以前、古川氏がMZ-80KとCP/Mについてこんなツイートをされてましたね。

MZ80KにCP/Mを移植するという仕事で、4000hから48Kbあるメモリを0番地からにヒックリ返すために、8255の余っていた1ビットで74LS74にてZ80のアドレス上位2ビットを交換。RT @masa_san_1964 シャープのMZシリーズは 何か絡んでましたか?

— 古川 享 (@SamFURUKAWA) 2010, 2月 27

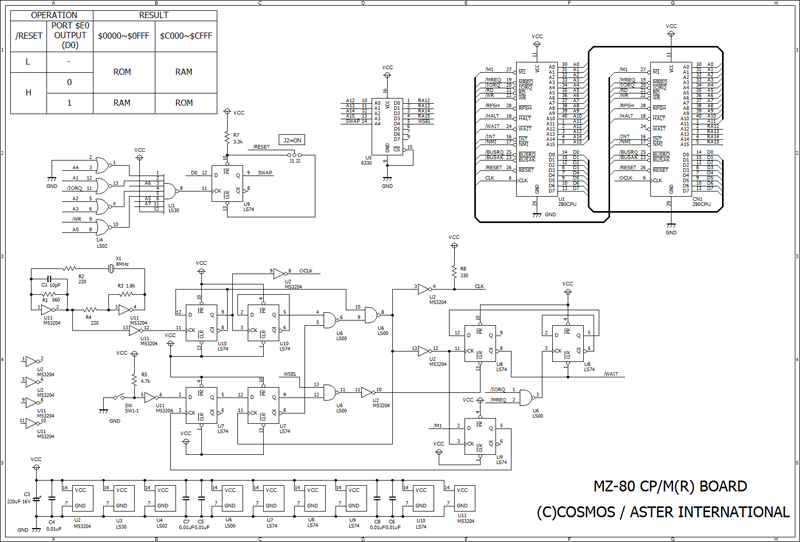

部品も多くないですし、ひとつ回路図を描いてみますか…。

回路を解析してみると、切り替えは$E0ポートの出力で制御されていました。MZ-1200みたいにメモリマップドI/Oで制御してないってことは、MZ-80K/C用CP/Mって公式にはMZ-1200とかに対応できなかったのでしょうか…? というか古川氏のお仕事があまり反映されてないような…。

右上にあるU1とCN1のふたつのZ80は、U1が実体のZ80AでCN1が本体ソケットに差し込まれる部品です。COSMOSの広告ではMZ-80K2とK2Eは改造が必要とあったのですが、K2以降はCPUが基板に直接実装されているため、ICソケットに載せ替える前準備が必要だったのですね。

写真などで赤黒の電線が延びてた先がSW1-1などと書いてあるスイッチになります。この切り替えは、見たところM1信号がインアクティブになった時に取り込まれるようになっていて、さらに1段クロックで打ち抜かれますから切り替えが同期化されているわけですね。これによってクロックがおかしな波形になって一瞬4MHzなどより短いクロックになったりしないよう配慮しています。

そして右の方にはウェイト回路がありますね…倍速化と言いながら、実はウェイトかけてるので倍よりは遅いということになってしまいます。どういう条件でウェイトがかかるのか現時点ではわかっていませんが、ちょっと残念ですね…。

その鍵を握るのが回路図のU5、6330という名前のICです。記号を見ると入力がAn、出力がDnとなっており、しかもCS端子までありますから、明らかにメモリだということがわかるかと思います。でもメモリと言いながらCPUにはつながってないようですし、さらにはD5〜7bitなんかどこにもつながれず空きになってますよね?

これは実は小容量のROMでして、しかもコンピュータメモリとしてではなく組み合わせ回路を収めるために使われています。いわゆる「プログラマブルロジック」というやつです。今ならCPLDとかFPGAというのがありますが、それの仲間ですね。

CSをL固定にして常に出力が有効になるようにしておき、アドレス入力になんらかの値を与えるわけですが、出力にはアドレスのビットパターンに対応するただひとつのビット列が現れるはずです。それはつまりアドレス入力につながれた信号をデコードした結果と捉えることができるわけです。

ROMをプログラマブルロジックとして使う手法は、アドレス入力をインデックスとして再定義することで、FPGAの基本構成要素(LUT=Look Up Table)として、RAM化され書き換え可能になって今でも生きています。フリップフロップが取り込まれることで小容量ROMはプログラマブルロジックとして飛躍していくのですが、COSMOSの広告と現物を比較すると明らかに部品数が減っていることからもわかるように、ランダムロジックをひとまとめにするだけでも利用価値の高い部品と言えると思います。

このU5という番号の部品は最初の写真でいうとZ80の左下にある白っぽいICなのですが、元々はもっと白かったのですけれど、解析にあたってどんな部品かを知るために削ったことからちょっとムラができてます。中途半端なところでやめてるのは、どうも全部はがしてもICの型番やメーカーなど出てこないらしいことがわかったからです。回路をよく見ればどんなROMかはわかるのですけど、今度はどのような内容が書き込まれているかがわからず…いやまぁ治具作って読み出せばいいんでしょうけど、こういうデバイスを使うってのはプロテクトの意味合いもあるってことなんでしょうねぇ。