その昔、「ラップトップパソコン」というジャンルがありました(ていうかラップトップもロストテクノロジーかいな)。まだまだ小型化が難しかったパソコンを、どうにか小型化して移動可能にしたというもので、膝(ラップ)上(トップ)に置いて使用することができる、ということになっていました。PC-5000はそのラップトップ機と同様の使い勝手・重さのパソコンですが、ラップトップパソコンという言葉が生まれる前の製品ですね。

シャープとしても初めてのコンセプトのマシンで、同様のスタイルを持つパーソナルワープロよりもずっと以前の1983年製。ちなみに世界初のこのコンセプトのマシンはGRiDというメーカーが1982年に出した製品で、PC-5000は二番手グループということになります。多分日本に限れば初めてではないかと。

で、この製品はパソコンよりも小さいという意味で「ポータブルコンピュータ」と銘打って売り出されています。ポータブル機というとMachinsosh

Portableなんかを連想しますが、結果的には言葉としてあまり定着しませんでしたね。

さてこのPC-5000、実はIBM PC互換機であると言われています。オプションの2Dフロッピーの容量が360KBだったりとか状況証拠はいくつかあるんですが、まだ日本国内にIBM

PCの文化が根付いていない時期でもありましたから、当時もそんなことが話題になることはなく、「ほら、このプログラムが素直に動くところなんかIBM

PCの証拠だよ」なんて話もありませんでした。当時の16bitマシンの一部はIBM PC互換だったりすることがちょくちょくありましたので、手っ取り早い製品化には良い方法だったのかも知れませんが。

まぁIBM PC互換機であることは手段でしかないわけで、用法としてはより現場に近い場所で高度な計算をこなすマシンであるというコンセプトを実現するためのデザインであると言えます。電源もACアダプタと内蔵バッテリの2電源方式で、6時間のバッテリ運用も可能。さらにプリンタを内蔵して、専用のワープロソフト(オプション)も使用すればパーソナルワープロにもなります。ラップトップマシンは、登場当初のPC-98LTとかPC-286Lなぞはバッテリ運用できるようになっていましたが、高機能化に省電力化が追いつかず(というかデスクトップ機の回路を小さくまとめただけとも言えなくもないからなぁ)、ある時期からAC電源専用になってしまいました。かなり重たくなって、石抱きのごとく膝上では耐えられなくなってしまったわけですが(笑)、回路が比較的単純であるとは言え6時間というのは立派なものです。モーターとかがないからでしょうかね。もっとも、そのバッテリも鉛蓄電池なので小さくないですが…。

そして可搬性を極めるため、まだまだ大型で電力も喰うフロッピードライブを避けて採用したのが磁気バブルメモリー。当時商品化されていたものとしては唯一とも言える不揮発性メモリデバイスで、パソコン界ではFM-8に採用されて有名になりました。PC-5000では128KBの容量のあるカートリッジが採用されています。

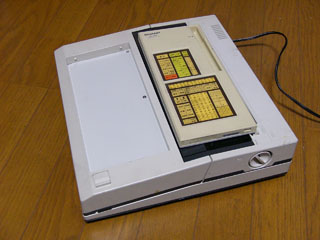

フタを閉じるとこんな感じ。後のラップトップ機にあるキャリングハンドルがないのが残念なところ。

フタを閉じるとこんな感じ。後のラップトップ機にあるキャリングハンドルがないのが残念なところ。 フタ=ディスプレイの支えが、後のマシンとは異なり機械式になっています。開けたり閉めたりすると「カチカチ」とラッチを渡る音が聞こえます。左の写真は、まず開いて一番奥まで倒し込んだ状態。一旦このような状態にした後、目的の角度に起こしていきます。

フタ=ディスプレイの支えが、後のマシンとは異なり機械式になっています。開けたり閉めたりすると「カチカチ」とラッチを渡る音が聞こえます。左の写真は、まず開いて一番奥まで倒し込んだ状態。一旦このような状態にした後、目的の角度に起こしていきます。 ラッチは4段あって、左の写真の状態が一番手前で自立していられる角度にしたところ。再度手前に起こすのは持ち上げるだけでできますが、逆に倒し込みたいと思ったら一旦閉じてしまうくらいに手前に動かしてからまた一番奥に倒し込むしかありません。微調整もききませんから、この方式が一般的にならなかったのもうなづけます。

ラッチは4段あって、左の写真の状態が一番手前で自立していられる角度にしたところ。再度手前に起こすのは持ち上げるだけでできますが、逆に倒し込みたいと思ったら一旦閉じてしまうくらいに手前に動かしてからまた一番奥に倒し込むしかありません。微調整もききませんから、この方式が一般的にならなかったのもうなづけます。 キーボード。テンキーとかがないのは当然として、テンキーモードとかもないのは当時の一般的な仕様。純正のワープロがあるといっても日本語入力を考慮したキーボードでもありません。ま、この時代ならやんぬるかな。

キーボード。テンキーとかがないのは当然として、テンキーモードとかもないのは当時の一般的な仕様。純正のワープロがあるといっても日本語入力を考慮したキーボードでもありません。ま、この時代ならやんぬるかな。キーボードの右上は磁気バブルメモリカートリッジスロット。

背面のコネクタなど。左から、電源スイッチ、シリアル、RS-232C、拡張バス、カセットI/F。画面から切れてますが、右にACアダプタのジャックがあります。

背面のコネクタなど。左から、電源スイッチ、シリアル、RS-232C、拡張バス、カセットI/F。画面から切れてますが、右にACアダプタのジャックがあります。シリアルというのは、オプションのキーパッドを接続するための専用コネクタで、だったらキーパッドとか書けばいいと思うんですが、律儀に通信方式を表示しちゃってますね。

拡張バスというのは、拡張ユニットを接続して拡張ボードが使えるようになる…というものではなくて、フロッピードライブCE-510F(5インチ)/CE-511F(3インチ)を接続するためのポート。パンフレットを見るとドライブ側にI/Fを内蔵しているとありますので、フロッピー専用ではなくそれなりに汎用の信号で構成しているのでしょう。

液晶の裏側、というかフタの外側というか、ここにはダミーのカバーがありまして、それを外すとキーパッドを収納しておくスペースが現れます。さすがに接続ケーブルをつけたままでは収納できませんが…。

液晶の裏側、というかフタの外側というか、ここにはダミーのカバーがありまして、それを外すとキーパッドを収納しておくスペースが現れます。さすがに接続ケーブルをつけたままでは収納できませんが…。 起動画面。広まったVer.2.11より微妙にバージョンが古いですな。

起動画面。広まったVer.2.11より微妙にバージョンが古いですな。表示画面は80桁×8行、漢字表示で40桁×4行。行数はともかく、桁数でデスクトップパソコンと肩を並べる表示領域を確保できる(当時としては)巨大な液晶ディスプレイを搭載できたことが、商品化のひとつの条件だったと考えられます。

内蔵熱転写プリンタです。本体写真でいうところの、黒い部分の中に入っています。後のパーソナルワープロでのプリンタと似たような場所に入ってますね。

内蔵熱転写プリンタです。本体写真でいうところの、黒い部分の中に入っています。後のパーソナルワープロでのプリンタと似たような場所に入ってますね。