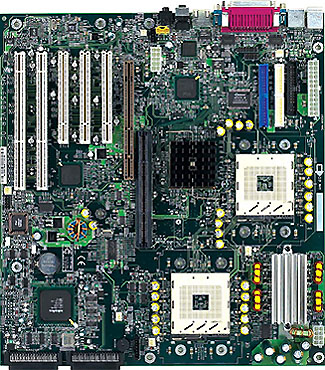

MS-6508 860D Pro + MS-6942 / Micro Star

CPU Type:Socket 603 *2

Chip Set:82860(MCH) + 82803AA(MRH-R)*2 + 82806AA(P64H) + 82801BA(ICH2) / Intel

FSB Clock:400MHz

RAM Module Type:184pin PC800-45 DRDRAM RIMM *4*2

Ext.Slot:4x AGP Pro50 *1, 64bit 66MHz PCI *2,32bit 33MHz PCI *3

Ext.Onboard Device:82550EL / Intel(100base-TX LAN),AIC-7899W / Adaptec(Dual Ultra 160 SCSI), AD1885 / Analog Devices (AC'97 Codec)

Power Supply Type:WTX-PS2

Board Form:Extended ATX

BIOS: Award BIOS

2001年夏前に登場した、Xeon対応ボード。

Xeon対応製品としては第一世代に当たり、FSB 400MHz固定でSocket 603仕様のプロセッサにのみ対応する。

この製品はIBMにOEM供給されており、IntelliStationの一部モデル(注1)に搭載されていた。

筆者が入手したのはこのIBM向けOEM版であり、従ってBIOSがリテール品と異なる事をお断りしておく。

この製品に搭載されたIntel 860はSUPER PIIIDMEに搭載されていたIntel 840をベースとしつつCPUバスプロトコルをAGTL+からNetBurstに変更したもので、その他にもICHがICH2に置き換えられてUltra ATA/100対応が実現するなど細部の改良が行われているが、基本的な設計思想そのものは840と何ら変わりはない。

むしろ、Intel 840自体が将来のAGTL+からNetBurstへの移行を睨んだ暫定的なDRDRAM対応チップセットとしてデザインされていて、Pentium IIIとMCHの間のFSBのデータ転送速度(1066MB/s)を遙かに凌駕する、不釣り合いに巨大なメモリ転送速度(3200MB/s)を備えていた、という事実を考えると、この860はメモリインターフェイスやハブインターフェイス周りの試作機としての840を踏まえて開発された、この系列の完成形であると見なすべきだろう。

実際、このIntel 860(及び廉価版あるいは普及版に位置付けられるPentium 4用Intel 850)チップセットではIntel 820/840で散々な目に遭ったお陰で殆どトラブル無しにその製品寿命を全うしており、その動作安定性は非常に高い。

そもそもPentium 4及びソケット603/604系Xeonの採用するNetBurstプロトコルは高クロック駆動に強いDRDRAMをメインメモリとする事を大前提にデザインされたものであり、この系列のCPUの最大の特徴の一つであるHyperThreading機能もそもそもはDRDRAMの弱点である、あまりに長大なレイテンシの隠蔽が主要な開発目的であった。

つまりこのNetBurstアーキテクチャ準拠のCPUとDRDRAMは表裏一体の関係にあり、その意味においてIntel 860を搭載するこの製品は、IntelがPentium III全盛の90年代末に思い描いたx86系32bitプロセッサ搭載マシンの未来像そのものであったと言っても過言ではない。

もっとも、DRDRAMはその高コスト体質(注2)故に、より現実的な実装でかつ安価に製造可能なDDR-SDRAMの台頭の前に敗北を喫し、流石のIntelも次世代のE75xxシリーズ以降ではDDR-SDRAMへ切り替えざるを得なかったのだが、少なくともこのボードが示す高いパフォーマンスを見る限りは、当時のIntelがこの特異なメモリに惚れ込んだのも無理ない様に思われる。

繰り返しになるがDRDRAM採用による問題はとにかく高コストであった事で、この製品もOEM供給先であるIBMのIntelliStationで最小構成時(注3) ですら直販価格が40万オーバーという今時の一般向けPCではあり得ない価格となっていた。

無論これには理由があって、電源が事実上専用品(注4)が必須で、加えてこのボード自体がインピーダンス管理のために通常より層数の多い多層基板(注5)を採用し、しかもメモリだけは別途インテルが提供したリファレンスデザインに忠実に設計製造されたMEC(注6)という拡張スロットに挿すタイプの巨大な専用ライザーカードに装着する(注7)、というコスト面から言うと殆ど悪夢に近い設計となっている為だが、RIMMでサーバやワークステーションとして使用するに足るメモリ容量や帯域性能を確保しようと思うと、この位大仕掛けにせねばならなかったのも確かである。

何にせよとにかく大仕掛けで搭載可能な筐体も極端に制限されるが、筐体、専用電源、この製品、CPU、それに必要十分な数とスペックのRIMMを揃えられるのであれば、これが安定かつ高速な動作が得られる製品であるのは間違いない。

(注1):IntelliStation M Pro 6233/6850型番の各モデル。

(注2):「SCSI規格のメモリ版」とさえ評されたこの規格はシンプルかつインテリジェントな、そして自由度の高い回路構成が可能(ハブを挿入してバスラインの分岐も可能で、むしろIEEE1394のメモリ版と言う方が正しいかも知れない)な反面、実際の基板配線に当たって厳密なインピーダンス管理を要し、更にチップそのものの製造について高価なRambusとのライセンス契約が必要で、しかも肝心のRambusインターフェイス部分の回路は一種のブラックボックス状態でメモリベンダに提供されていて一切手が加えられなかった(プロセスの単純なシュリンクすら出来なかった)ため、ありとあらゆる意味で製造コスト削減が難しいという問題があった。

(注3):6850-50Jという型番で、グラフィックがMillenium G450、メモリが256MB*2=512MB、HDDがUltra ATA-100 7,200rpm 40GB、CPUがXeon 2.2GHzの単発、そしてWindows 2000 Professionalプリインストールという魅力に乏しい構成のモデルでさえ、IBM直販価格が\468,000(当時)であった。

(注4):一応WTX-PS2という事になっているらしいが、ピンアサインを見る限り、かなり特殊な設計の電源であるのは確かである。ちなみに、筆者が所有するIntelliStation M Pro 6850の場合はAcBel製の480W電源が搭載されていた。

(注5):正確には数えていないが、恐らく8層基板と思われる。

(注6): Memory Expansion Card。MS-6942という型番が付いており、このカードにはRIMMソケット数を拡張する為にMRH-R(Memory Repeater Hub for RDRAM:型番は82803AA)が2つ実装されている。

(注7):これは最もクリティカルな設計を要求されるRIMM周りを規格化した基板に閉じこめて、Intelが一元的に管理する事でマザーボードベンダの負担を減らそうという企図であろう。それ程までに、RIMMのインピーダンス管理は至難であったのである。もっとも、ServerWorksのServerSet系チップセットなどを搭載する、大容量メモリの実装を前提としたサーバ機ではこの種の大型ライザーボードにメモリを実装するのはごく一般的な設計手法であり、その意味ではIntelのこの対応は当時のサーバ機のフォーミュラに則ったものであったと言える(それをワークステーションレベルの機種にまで強要したことは問題と言えば問題であったが)。ちなみに、リテンションの固定の都合でソケット位置が統一されていた事もあって一見どれも同じ様に見える各社のMEC対応マザーボードであるが、実はそのメイン基板はそれぞれかなり異なったデザインである。

一応、当ページの内容の無断転載等を禁止します